運動音痴とは何を意味するか

「運動音痴」とは、運動神経が悪く運動が苦手な人を指す言葉です。

「音痴」という言葉はもともとは音感がにぶくて、正しい音程で歌えないこと指していましたが、別の 言葉と組み合わせて「特定の感覚において他人より鈍いこと」を指すようになりました。

- 方向音痴

- 味音痴

運動音痴の特徴

- 足が遅い

- 思うように体を動かせない

- 球技が下手

以下、順に解説します。

足が遅い

運動音痴は足が遅いです。かけっこや徒競走では間違いなく下位となります。

実際、運動音痴の私は小学生〜中学生時代、運動会の徒競走は毎回最下位か最下位の1つ上でした。最下位の1つ上だったのは、自分よりさらにひどい運動音痴の子と同じ徒競走ブロックだった時のみです。

足の遅さは、陸上スポーツ全てにおいて不利となります。足が遅い方が有利なスポーツはありません。

思うように体を動かせない

運動音痴は自分が頭で思い描いているイメージ通りに体を動かすことが苦手です。

運動音痴の動きは周囲から見ると滑稽に感じられますが、運動音痴自身は決してふざけているわけではありません。

頭の中では真剣に体を動かそうとしているのですが、思うように体を動かせず、結果として滑稽な動きになってしまうのです。

- ボールを蹴ろうと思って足を動かすが空振りしてしまう

- 投げられたボールをキャッチしようと思って手を出すがとれない

- 速く走ろうと思っても足がついてこない

球技が下手

運動音痴は球技が圧倒的に苦手です。

- 球技は実は難しい

- 実は球技においてはあなたが思っている以上に複雑な動きが求められます。あなたの子供時代にも、周囲に「足は遅くないけど球技は上手くない人」がいましたよね?これは「速く走るための動き」はできても、「球技に必要な動き」は苦手な人が一定数存在するためです。それくらい、球技に求められる動きはレベルが高いのです。

球技に必要な複雑な動きに対して運動音痴は思うように体を動かせません。必然的に球技が下手になります。

運動音痴とは具体的にどんな状態か

運動音痴は運動神経が悪い人・状態を指します。

たとえば、「投げる」という動きをする場合、まず脳から指令が出て、神経細胞を通じて脊髄、筋肉へと電気信号が流れます。この回路が運動神経です。

運動神経が悪い状態、つまり運動音痴とは、脳から筋肉へ指令を伝える回路が発達しきれておらず、思うように筋肉を動かせていない状態を指します。

運動音痴は決してサボっているわけではありません。頭では「速く走る」「ボールを蹴ってシュートを入れる」「ラケットを振ってボールを打ち返す」など思っています。

運動音痴の原因は幼少期の経験不足

運動神経が悪い状態、言い換えると「思うように筋肉を動かせていない状態」の原因は、「運動神経が発達する幼少期に十分に運動を経験しなかった」ことです。

運動神経は、「走る」「跳ぶ」「投げる」など様々な動きを経験するたびに形づくられていきます。脳から筋肉への指令を送るたびに、電気信号を送る回路が洗練されていくイメージです。

様々な動きをたくさん経験すれば、電気信号を送る回路、つまり運動神経は発達します。

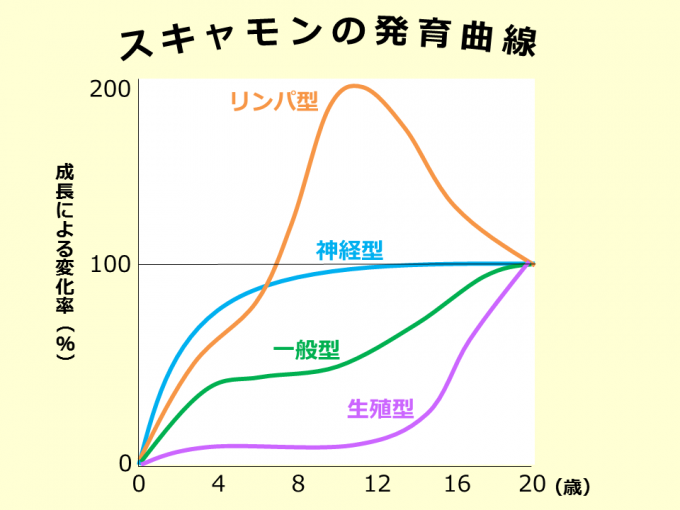

運動神経の80%は6歳までに完成する

「スキャモンの発達曲線」 によれば、 20歳での発育を100%とした場合、 運動神経に大きく関わる神経系の成長は生まれてから5~6歳頃 までで80%に達すると言われています。従って、5~6歳までにより多くの運動を経験して、脳から筋肉へ指令を送るための回路の基礎を作っておく必要があります。

言い換えれば、運動音痴の原因とは、運動神経が成長する幼少期に十分な運動を経験せず運動神経を人並みに成長させられなかったことなのです。

運動音痴にならないためには子供時代の運動が必須

運動音痴にならないための対策は年齢に応じて異なります。以下、年齢別に対策を解説します。

0~6歳の子供が運動音痴にならないための対策

科学的には、人の運動神経は80%が6歳までに成長しきると研究されています。

つまり、6歳までに運動神経をどれだけ発達させるかに応じて、運動音痴になるか否かがほぼ決まるのです。0~6歳までの過ごし方が最も重要と言えます。

運動神経を発達させるためには、6歳までに多種多様な動きを経験する必要があります。子どもの動作発達研究の権威、デビッド・L・ガラヒュー氏によると、運動神経の成長に必要な動きは84種類あるといわれています。

移動系の動き

- 走る

- はう

- 降りる

- 跳ぶ

- 追いかける

- 泳ぐ

- かわす

- 登る

バランス系の動き

- 渡る

- ぶら下がる

- 水の中で浮く

- 回転する

操作系の動き

- バットで打つ

- ボールを投げる/獲る

- 押す

上記のような多様な動きを6歳までになるべく数多く経験することで、運動神経を成長させて運動音痴を回避できます。

7~12歳の子供が運動音痴にならないための対策

人の運動神経の成長は6歳までに80%完了し、12歳までに100%完成すると言われています。

従って、7歳以上の子供の場合、残り20%の運動神経をどれだけ成長させられるかにかかっています。

運動神経を発達させる方法は0~6歳の子供と変わらず、「多様な動きをなるべく数多く経験させること」です。

7歳以上の子供であれば幼少期よりも体力がついてきているため、より長い時間運動できます。既に運動神経の80%ができあがっていたとしても、まだ残り20%は成長させる余地があります。

13歳以上の子供や大人が運動音痴にならないための対策

人の運動神経は12歳までに100%完成してしまうため、13歳以降では運動音痴を回避することはできません。

12歳の段階で、「人並の運動神経を持っているか運動音痴か」は決まってしまうのです。

既に運動音痴になってしまった人は、運動音痴を改善する方法を実行するしかありません。

運動音痴の改善方法とは「特定の動きの訓練」

既に運動音痴になってしまった13歳以上の人が、運動音痴から完全に抜け出すことは難しいです。なぜならば、運動神経が既に成長しきってしまっているからです。

運動音痴

運動音痴運動音痴になってしまったら、改善はできず一生運動は楽しめないのでしょうか…

運動音痴になったとしても、「特定の動き」に限定すれば、繰り返し訓練することで脳から筋肉へ指令を送る回路が形作られ、思うように体を動かせるようになります。

つまり、運動音痴であっても、特定の運動は訓練次第で人並以上のパフォーマンスを出せる可能性があるということです。たとえば、以下の動きは運動音痴であっても訓練によって習得でき、運動音痴の大人も仕事や日常生活で繰り返しています。

- パソコンのキーボードを都度見ずにタイピングをするブラインドタッチ

- 車の運転

最初は思うように体を動かせなくても、何度も繰り返して必要な動作を経験していくことによって少しずつ神経回路が形作られていきます。

運動音痴がバスケを3年間練習した結果

私は13歳の中学1年生からバスケ部に入部してバスケットボールを始めました。運動音痴なので、運動神経の良い同級生と比べれば当然下手で、試合にも出られず常に補欠です。

しかし3年間毎日練習していたので、運動音痴ではあるもののバスケに必要な動作をするために脳から筋肉へ指令を伝える神経回路は少しずつ成長していきました。

ただし、決して運動神経が良くなった訳ではなく「バスケに必要な動きの神経回路」が人並以上に成長しただけです。サッカーやバレーボール等、他のスポーツにおいては今でもダントツでへたくそのままです。

まとめ

以上、運動音痴について解説しました。改めてまとめると以下の通りです。

| 運動音痴とは… | 運動神経が悪く運動が苦手な人を指す。 |

| 運動音痴の特徴は… | 足が遅い 思うように体を動かせない 球技が下手 |

| 運動音痴の原因は… | 運動神経が発達する幼少期に十分に運動を経験しなかった |

| 運動音痴にならないためには… | 幼少期に多種多様な動きを経験し、運動神経の形成を促す |

| 運動音痴になってしまったら… | 「特定のスポーツ」に限定して練習を重ねれば、人並に動きはできるようになる |

このサイトでは運動音痴について解説しています。自分の子供を運動音痴にしたくない人や運動音痴になってしまった人はぜひ参考にしてください。